En 1978, un científico ruso llamado Anatoli Bugorski se inclinó sobre una máquina para ver qué no funcionaba. Nada extraordinario, un gesto rutinario en la vida de cualquier técnico o investigador. Excepto que la máquina no era cualquiera. Era el sincrotrón U-70, el acelerador de partículas más poderoso de la Unión Soviética. Y en ese instante, la rutina se transformó en tragedia, un haz de protones atravesó su cabeza.

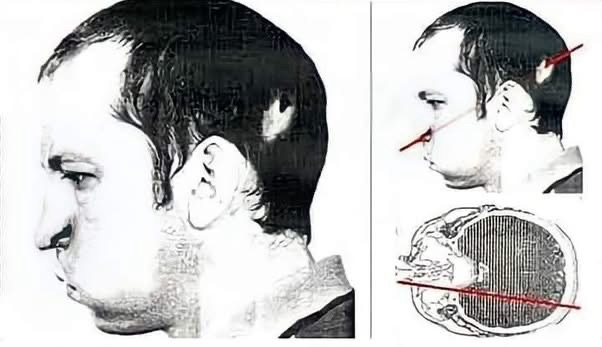

Bugorski describió lo que vio como “un destello más brillante que mil soles”. No gritó. No cayó al suelo. No hubo dolor. El rayo entró por la nuca y salió por la nariz, dejando en su paso una cicatriz radiante y la mitad de su rostro congelada para siempre en el tiempo.

En los días posteriores, las consecuencias se hicieron inevitables. El lado izquierdo de su rostro comenzó a hincharse de manera grotesca, la piel se cubrió de ampollas y luego se desprendió, revelando con crudeza el trayecto del haz que había atravesado hueso y tejido cerebral. La parálisis facial fue irreversible, medio rostro quedó inmóvil, detenido en 1978, mientras la otra mitad continuaba envejeciendo con el paso del tiempo. A ello se sumaron la pérdida total de audición en su oído izquierdo, un zumbido constante que lo acompañaría por el resto de su vida y, más tarde, crisis epilépticas que recordaban que la radiación no había pasado sin dejar huellas profundas.

Los médicos, al verlo, hicieron cálculos. Tres mil grays de radiación eran 600 veces la dosis fatal. El protocolo indicaba esperar su muerte. Lo extraordinario fue que la muerte nunca llegó.

El enigma Bugorski

¿Cómo se sobrevive a algo así? La ciencia ha ofrecido teorías, la precisión quirúrgica del haz, que recorrió un camino tan estrecho que no devastó todo el cuerpo; la naturaleza de los protones, capaces de atravesar con un daño localizado. Pero ninguna explicación parece suficiente.

Bugorski no solo sobrevivió, siguió pensando, investigando, enseñando. Terminó su doctorado, mantuvo conversaciones inteligentes, incluso bromeaba sobre su rostro dividido en dos tiempos —un lado envejecía, el otro permanecía inmóvil, como detenido en 1978.

La paradoja del sobreviviente

Lo más desconcertante no es solo que viviera, sino que nunca sintiera dolor. Como si la experiencia de asomarse al rayo más letal del planeta hubiera sido, en su extraña manera, indolora. Bugorski se convirtió en un recordatorio de que los márgenes de lo posible son mucho más amplios de lo que creemos. Un hombre que debía morir en cuestión de horas pasó a ser un testimonio viviente de la capacidad del cuerpo humano para resistir lo inconcebible.

Ficción versus realidad

Cuando leí esta historia, recordé la película Watchmen. En ella, el Dr. Manhattan —un físico atrapado en una cámara experimental— es desintegrado por radiación y renace con poderes divinos. La ficción nos acostumbra a pensar que la tragedia científica engendra superhéroes. La realidad es mucho menos amable.

Bugorski no ganó habilidades sobrehumanas. Lo que obtuvo fueron cicatrices permanentes, la mitad de su rostro paralizada, la pérdida de audición en un oído, un zumbido constante que nunca lo abandonó y episodios de convulsiones. La ciencia no lo transformó en un dios azul capaz de manipular átomos, sino en un sobreviviente con una vida marcada por secuelas.

Por Chihuahua Es Cultura